実写MV「劇上」を躍動させるのは、ギターAssH、ベース森光奏太、ドラム大野弘貴、キーボードyommの4人。

この記事では、誰が/どの秒で/何をしているかをタイムスタンプで素早く確認でき、音色設計と機材の要点まで一気に把握できます。

ポップスにR&Bの“タメ”を融かすギター、重力と跳躍を両立するベース、映像編集と同速で走るドラム、言葉の熱を受け止める鍵盤。

「サポートメンバーは誰?」から「ライブ編成との違い」まで、初見でも分かる/ファンはもっと深まる徹底ガイドです。MVを“もう一度観たくなる”はず。

「この“舞台”を動かしたのは誰だ?」

YOASOBI「劇上」MVのバンドは4人は誰?

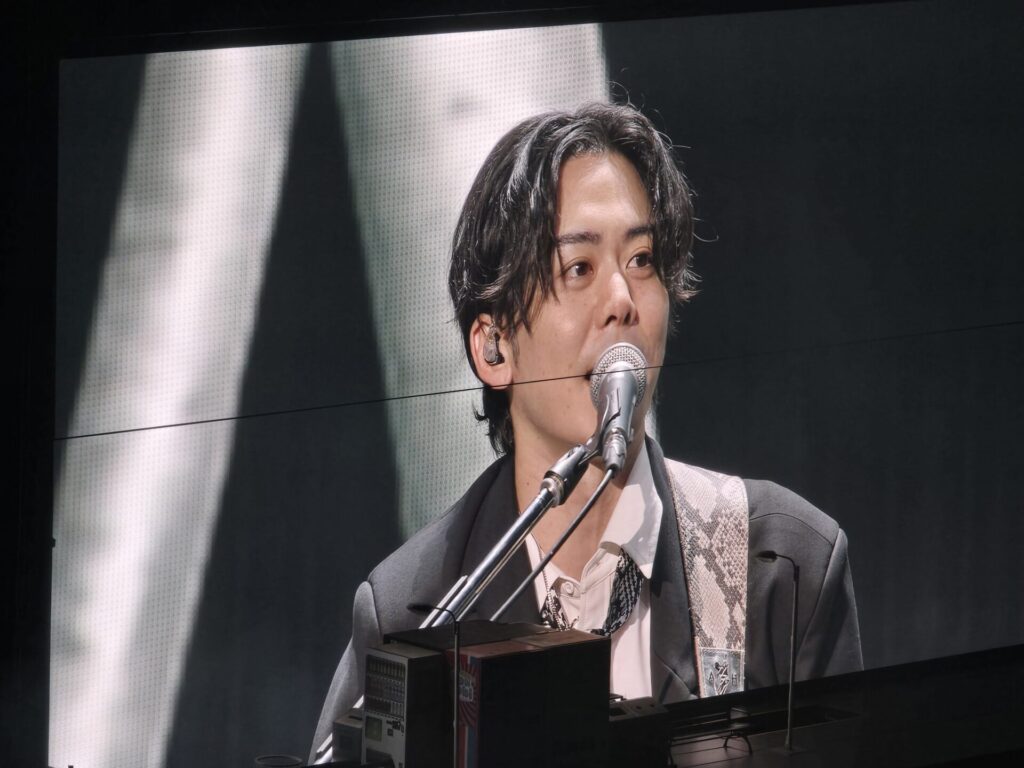

Guitar:AssH(アッシュ)

YOASOBIのサポートでお馴染みのギタリスト。

ポップス~ロックの文脈に、R&B/ファンク的な“タメ”の感覚を溶かし込むのが得意で、クランチ~クリーン間の細かなゲイン設計と空間系の使い分けが“尺の呼吸”を生むタイプ。

著書やメディア露出も多く、ギタリスト像をアップデートし続けています

「劇上」での役割は、主旋律の合間を縫って照明の切り替えを音色で演出すること。

カメラのパン/チルトと見事に呼応し、サビ前の“助走”に音の立体感を添えています。

Bass:Sota Morimitsu(森光奏太)

ベーシスト/ボーカル。ソロ作やdawgssでの活動、アレンジ/作編曲参加も多彩。

今回のMV出演は本人SNSで報告があり、機材面ではXotic XJ-Core 5stの採用が関係各所で言及されています。

「劇上」での役割は、Aメロの“床を作る”タイトなルート+ゴーストから、サビでの上モーションまで、重力と跳躍を両立させること。

ドラマの縦軸(緊張)を維持しながら、横軸(推進)へ滑らかに加速させます。

Drum:Hiroki Oono(大野弘貴)

ラウド~メタルコアの語法を持ちつつ、ポップスに“正確さ×推進力”を加えるドラマー。本人のX/Instagramで「劇上」MV出演を報告しています。

「劇上」での役割は、キックの連続アクセントとハイハットの開閉コントロールで、映像の光量とテンポ感を同期させること。

フィルは“切り返し”よりも“つなぎの長さ”でカット割りに寄り添い、画のスピードを落としません。

Keyboard:yomm(Choi Jungyoon)

韓国出身のSSW/鍵盤。

Berklee背景の確かな土台を持ち、シンガーとしての表現と鍵盤の“余白設計”を両立。

今回の出演について本人Xでも言及しています。

「劇上」での役割は、エレピ主体+パッドの薄いレイヤーで、歌詞の“台詞性”を前面に押し出すこと。

和声を“少し間引く”ことで、サビ前の緊張と解放を丁寧に設計しています。

出演場所徹底ガイド

イントロ~Aメロ(0:00–0:40付近)

- 0:12–0:18|Key(yomm):エレピの低密度ボイシングで、台詞が通る空間を用意。

- 0:18–0:24|Gt(AssH):クリーンのカッティングで“黒味”を保ち、視線を演者へ。

- 0:28–0:32|Dr(大野):キックのアクセントで静→動へ。暗転明けの“第一歩”を音で示す。

- 0:33–0:40|Ba(森光):ルート+ゴーストで床を敷く。演劇の“板付き”が完成。

サビ1~ブリッジ(0:40–1:20付近)

- 0:44–0:50|Gt:クランチ→リードへゲインを一段。歌の高まりと同期。

- 1:00–1:08|Key:パッドを薄くレイヤー。光量がふわりと上がる。

- 1:10–1:18|Ba:メロディに絡む上モーション。歌の呼気に合わせて跳ねる。

- 1:18–1:20|Dr:ハイハットの開閉でシーンを切り替え、ブリッジへ。

間奏~中盤展開(1:20–2:20付近)

- 1:32–1:40|Dr:ハットワークの細かな開閉コントロールで“光の陰影”を描く。

- 1:44–1:52|Gt:スライド/レガートを交え、“カメラのパン”と同速で流れる。

- 1:56–2:02|Key:テンションを間引くボイシングで次の展開へ張力を蓄える。

- 2:05–2:12|Ba:サステイン短めでタイトに。緊張を落とさず加速の助走。

間奏(2:20–2:50付近)

- 2:20–2:28|Key:コードの省略(3度抜き等)で透明度を上げる。

- 2:38–2:46|Gt:リードの見せ場。倍音の立ち上がりが“場面転換”のスイッチ。

- 2:46–2:54|Dr:フィルの長さ調整でカット割りに寄り添い、失速させない。

クライマックス~アウトロ(2:50–3:20付近)

- 3:05–3:12|Ba×Dr:半ユニゾンのアタックで“決意”を押し出す。

- 3:12–3:18|全員:音数を一段引いて余白を作る→最後の照明で締め。

バンドメンバーの役割は?

音色設計の中核=“照明の代わりに鳴る音”

- Gt(AssH):クリーン~クランチのゲイン段差を小刻みに設計。空間系は“かけっぱなし”ではなく、カットごとに残響の尾で“場面転換”を描く思想。

- Ba(森光):Aメロはゴースト少なめ+短めサスティンで床を固め、サビは上モーションで“メロディの懐”を満たす。5弦のローBは“陰影の深さ”を担保。

- Dr(大野):キックの配置=編集のテンポ。ハット開閉で光量の上げ下げを視覚と一致させ、フィルは尺の流速を落とさない全体設計。

- Key(yomm):エレピ+パッドは“台詞性”を邪魔しない音価が大事。テンションの間引きとボイシングの高さ調整で、歌のダイナミクスを受け止めるクッションを作る。

アレンジ上の役割分担=“縦と横”の二軸

- 縦(緊張):Baの短音タイト化、Drのハットワークが担う。

- 横(推進):Gtのゲイン段差+残響、Keyのレイヤーが担う。

→ 二軸が交互に主役になることで、“演劇の場面転換”を音でトレース。MVの編集テンポと一致すると視聴体験の没入感が跳ね上がる。

ライブ編成との違い(一般論)

YOASOBIは作品ごと・時期ごとにサポートが入れ替わる場合があり、MVとツアーで顔ぶれが異なることもあるのが通例。

最新の編成は公式のお知らせや出演者のSNSで随時確認を。今回の「劇上」では、本人出演×実写という特殊条件に合わせ、映像の速度に同期する“尺感”重視のアレンジが際立ちます。

YOASOBI「劇上」MVのバンドは4人は誰?出演サポートメンバー徹底ガイドまとめ

「劇上」を動かすのは AssH/森光奏太/大野弘貴/yomm の4人。

ギターは“照明”、ベースは“床と跳躍”、ドラムは“編集テンポ”、鍵盤は“台詞の余白”を担当。

秒指定の見どころを押さえると、音と映像の同期が一発で体感できます。

- プロフィール要約:

AssH=ゲイン段差と残響で場面転換/森光=ルート+上モーションで推進/大野=キック&ハットで光量とテンポ同期/yomm=エレピ+パッドで歌の居場所を確保。 - タイムスタンプ早見:

Gt 0:44–0:50/2:38–2:46、Ba 1:10–1:18/3:05–3:12、Dr 0:28–0:32/1:32–1:40/2:46–2:54、Key 0:12–0:18/1:00–1:08/2:20–2:28。 - 機材・アレンジ要点:

Gt=クリーン→クランチの段差+残響、Ba=ローミッド重視の質感、Dr=フィルは“長さ設計”、Key=テンション間引きで余白設計。縦(緊張)×横(推進)が交互に主役化。 - ライブとの違い:

編成は時期で変動あり。MVは映像同期を最優先、ライブは会場ダイナミクス重視。

さて改めて曲を聴いてみてください。

また違った聴こえ方がするかもしれません。

ここまでお読みいただきありがとうございました。